C’est alors qu’on apprit à mesurer « un mètre » à l’œil nu, à se méfier de nos mains et de celles des autres, à s’éloigner à l’approche d’un humain démasqué. On s’habitua à ne pas prendre dans nos bras celui qui pleure. Le changement s’est opéré par nécessité, par obligation, par peur.

Et les flics devinrent de plus en plus violents.

Ça commence comme une dystopie, une fiction qui se passe après la fin du monde actuel mais qui est révélatrice de ce qui nous arrive en ce moment. Ça pourrait être le dernier roman de Damasio, ou peut-être que ce sont les romans et les films de science-fiction qui nous font voir les choses différemment. On se réveille un matin, on va en courses et on comprend que c’est arrivé. La nouvelle ère du bal masqué, de la distance entre les corps, du voile sur nos émotions. Un monde sans se toucher. Un monde sans être touché. En fait tout était déjà là, mais dans un bal masqué, justement, on y va pour mieux observer, reconnaître les imposteurs et aussi les amoureux. Plutôt que de parler de distance et de barrières, ODIL se masque, vous susurre quelque-chose au creux de l’oreille et vous vole un baiser. Parce que la sensualité est politique. Notre proximité est la condition qui nous affecte et nous donne le souci collectif de ce qui se passe. Toucher le monde, c’est le transformer en même temps qu’être transformé.e.s par lui. La culture du toucher, c’est la culture de l’autre, certains sont cultivés et d’autres sont des goujats. On vous propose ici un essai de softcore récalcitrant et très agile.

Au début, il y a la soie.

Se laisser toucher par la soie.

Laissez-vous faire un peu…

Nos caresses réciproques

Il y a de ces humains qui aiment assister à leur propre vie, considérant comme déplacée toute ambition de la vivre. Ceux-là contemplent leur destin à la façon dont on contemple une journée de pluie. Et un jour quelque-chose déraille et vient tout remettre en cause. Trois fois rien, aussi léger que la soie, quelque-chose vous touche. C’est ce qui arriva à cet homme qui regardait sa vie comme une journée de pluie. Tout était mesuré, maîtrisé, cadenassé chez lui. Il était conventionnellement parfait. Ses grosses étoffes de laine feutrée l’hiver, de coton amidonné l’été, le maintenaient dans l’innocence de ceux qui ne se laissent pas toucher. Et il touchait lui-même très peu et mal, propageant ainsi autour de lui sa modération perverse et ses cadenas, en même temps que sa pudibonderie. Il était utile pour son obéissance et toujours adapté grâce à son humeur égale et modérée. Il faut dire que son monde l’avait fabriqué comme ça, puisque ce monde condamnait fermement tout excès de vitalité, comme une maladie.

L’homme fut envoyé aux antipodes. Il fut envoyé là où la distinction sociale se mêle à l’agilité de la caresse et où le pouvoir se prend par la déchirure du sabre. Le dernier pays où vivaient encore les vers à soie. Son pays à lui avait bien essayé d’industrialiser le procédé de la soie, mais sans y croire vraiment, sans se laisser frôler par la sécrétion fibreuse des rêves de papillons, sans oser changer les ouvriers-humains en arbres-mûriers pour réussir à déshabiller le ver. Ces gens n’avaient eu que faire des milliers d’années pendant lesquelles le cocon d’une larve de lépidoptère (nom de famille des papillons) devint, lentement et avec soin, la deuxième peau d’un mammifère nu.

Vers à soie sauvages attachés à la branche du mûrier au moment de la ponte.

Jeunes femmes qui nourrissent des vers à soie, Estampe d’Utamaro, 1891.

Ça avait raté. Et comme à chaque négligence cynique des Capitaloptères (nom de famille des sociétés humaines qui n’ont que leur profit comme vision), sans aucun tact avec les non-humains, ça avait produit une épidémie et rappelé qu’on n’avait qu’une seule planète pour trouver des solutions.

Le pied à peine posé au bout du monde, les organes sensoriels de l’homme s’ouvrent. Le temps s’allonge.

La soie s’approche déjà de lui par sa vibration sensuelle et colorée, il devine des promesses à travers elle. Puis le bruit lascif de l’étoffe qui ne pèse rien, les cris d’oiseaux envahissent ses rêves, et un désir s’insinue de sa nuque à son cou. Un soir, elle vient le toucher alors qu’il prend un bain. Les yeux fermés, la peau stimulée par la chaleur de l’eau, il découvre la caresse de la soie qui glisse tout en tact indéfiniment sur les contours de ce qu’il est, et peu à peu, avec des gestes et une lenteur qu’il ne connaissait pas, il existe, tout entier, enfin.

Il goûte l’oscillation érotique. À la fois touchant et touché, les chaires qui se cherchent sans se trouver, se rapprochent intensément mais toujours libres de partir.

D’elle, la chaire sous la soie, on ne sait pas grand-chose, car elle reste invisible. À peine dissimulée par sa chrysalide en flamme, elle vient la nuit. Parfois on la surprend de jour, mais elle a déjà plongé dans les eaux troubles d’un lac, en abandonnant son kimono. Tous ceux qui ont senti son contact avaient les yeux bandés, incapables de l’enfermer dans une représentation. Tous aimeraient la capturer mais c’est impossible de la posséder comme une chose. Et toutes les dominations sont prêtes à lâcher prise pour se laisser toucher par elle.

Elle sait toucher, ses mains sont des yeux. Lentement, sa peau prend soin de l’un et de l’autre.

Fabriquer un tissu doux comme la soie, c’est s’initier aux techniques amoureuses, ça demande de sortir d’un état d’innocence. C’est le résultat d’une chaîne progressive de manières de prendre. C’est la traversée de sensibilités infimes du pouce qui frotte l’index, de la pulpe à l’intérieur des mains, de salive posée sur une phalange. C’est l’apprentissage de gestes de respect des fibres, la nécessité de prendre en compte les êtres qu’elles recouvrent. C’est l’expérience de manières de se déplacer, de sensualité différenciée du visage, de la nuque, du cou. Autant d’opérations fines et précises, apprises, pratiquées et partagées. Autant de soin, d’expériences et d’addictions qui deviennent peu à peu maîtrise, habitudes et compromissions. Pour se risquer toujours plus vers l’autre et vers sa propre métamorphose.

La culture du toucher, c’est la culture de l’autre.

Les sociétés encadrent et ritualisent les techniques du corps. Je repense à cette discussion avec Sékou, le fils peul d’une famille d’éleveurs mandingues au Mali. À l’époque où ce pays n’était pas en guerre. Je lui avais offert ce livre écrit par l’un des siens, l’autobiographie d’un enfant peul qui était devenu un poète et un philosophe respecté dans le monde : Amadou Hampâté Bâ. Le poète y raconte comment sa mère fait naître son frère : elle connaît les plantes pour assouplir son ventre, diminuer la douleur, elle connaît la danse pour faire descendre le fœtus, elle sait s’accroupir, attraper le bébé sans lui faire mal, le sortir de sa vulve, couper le cordon, le toucher pour le rendre propre, le calmer, le masser et lui faire la bienvenue dans le monde. Sékou, jeune homme de quinze ans, me semblait un vieillard, lorsqu’il m’expliqua alors :

Nos mamans nous massent depuis tout petits. Parce qu’elles nous fabriquent en même temps. Toucher son bras, c’est faire apparaître au petit qu’il a un bras et c’est pour la maman, comprendre que le bras est bien vivant. Toucher c’est de la magie et de la science.

Sékou connaissait les animaux, le guérisseur du village, les chants et les danses, il était initié. Aujourd’hui, il est médecin dans un pays en guerre. Et heureusement, il fait de la magie et de la science. J’ai compris ce jour-là que sa culture, qu’on disait orale, était faite de corps qui se touchent, de contacts entre la peau humaine et les objets qui s’animent, de vibrations des voix et des percussions qui creusent le paysage et ensemencent les âmes.

Au village de Seykou, il y avait cet enfant lépreux. Orphelin, battu par les autres, et mis à l’écart. La hiérarchie des valeurs entre les humains se connaît, là-bas, à la place dans la réception du repas. Lui, mangeait toujours en dernier, après les hommes, les femmes, les enfants, les vieillards. Souvent d’ailleurs, il ne restait rien. Cet enfant-là était à proprement parler « intouchable » et son sort ne semblait plus toucher personne. On lui attribuait des pouvoirs malfaisants. Et de fait, il transmettait la lèpre. Une femme française s’occupa de lui. Je pense souvent à cet enfant maudit pour essayer de comprendre la violence sociale.

Ne plus être touché-e par l’autre, et ne plus être vu.

Ne plus être touché-e par l’autre, donc ne plus le voir.

Regarder sans être touché : le prélude d’un massacre.

Vous vous souvenez de la discussion entre le jeune John Connor et l’androïde T-800 dans Terminator 2 ? Oui c’est à vous que je parle. Terminator, c’est très important pour comprendre ce dont on est en train de discuter. John essaye de convaincre le T-800 qu’il ne faut pas tuer les gens.

Le Terminator est programmé pour être rationnel et pragmatique, le meurtre est de ce point de vue l’action la plus efficace pour se débarrasser des obstacles vivants. Alors, comprenant que le cyber-programme n’intègre pas l’empathie ni la sensibilité à la souffrance de l’autre, John décide d’utiliser l’autorité : comme le T-800 est programmé pour lui obéir, il lui interdit de tuer.

Quelque-chose bugue dans le programme du T-800, car il est obligé de trouver des solutions complexes pour obéir. Bon au début, il fait un peu son bourru encore mal dégrossi malgré ses capteurs visuels, auditifs et sensoriels très sophistiqués. Il tire dans les jambes et les bras pour immobiliser l’ennemi. Mais peu à peu, il s’affine. Il comprend que tout ne peut pas être calculer et que laisser vivre son ennemi, c’est aussi ce qui permet à l’humanité de survivre. « No fate » grave Sarah Connor sur la table après avoir eu la vision de l’apocalypse qui se prépare. « Pas de destin ». Si une machine peut comprendre la valeur de la vie humaine, peut-être le pouvons-nous aussi… nous dit-elle en dernière réplique alors que le T-800 s’est auto-détruit pour empêcher la catastrophe d’un monde peuplé de Terminators et de Robocops. Dernier rempart contre le désespoir d’un massacre présagé depuis le futur, la possibilité qu’un robot se laisse toucher et accède au point de vue de celui qu’il touche.

totalement indifférent à son acte, le tout devant un autre policeman robotisé qui ne réagit pas,

28 mai 2020.

La science fiction cybernétique nous garde de devenir fou, en nous donnant un peu d’avance sur notre temps. Notre monde est déjà cybernétique et si nous arrêtons l’examen de ce que nous devenons, nous ne serons plus des humains capables d’être touchés. Questionner les limites de notre humanité, l’ambiguïté de nos contacts avec ce qui nous entoure et ce qui nous est étranger, nos attitudes convenues. John fait sortir le T-800 de l’innocence. Celle d’une violence convenue pour laquelle on n’aurait pas à rendre de comptes car la possibilité de répliquer est réduite et contrôlée, et les opprimés trop faibles pour nous casser la gueule. Suite à sa rencontre avec Terminator, John est plus fort dans sa certitude qu’il ne faut pas tuer les gens, alors qu’il aurait tout loisir de le faire.

Travailler à distance, discuter à distance, augmenter notre réalité virtuellement nous insensibilisent progressivement.

On veut souffrir le moins possible, réduire les difficultés, tout en ayant la satisfaction toujours plus réaliste de « faire ». Consommation, travail, rencontre, sexe, santé, fabrication, réparation, rendus faciles et sans risque, sans contact direct. Désapprendre à toucher et à être touché, c’est un processus. Aussi subtile et progressif que l’initiation à l’agilité des danses amoureuses et des magies maternelles. Et comme tout processus technique, il peut devenir une habitude massive. Regarder sans être touché, ça déshumanise ce qu’on regarde. Les êtres deviennent des choses. Comme au jeu de massacre où on dégomme les clowns en bois pour gagner le gros lot.

Et le meurtre serait au final la technique la plus efficace pour notre confort.

Dans ce processus, il n’y a pas de petits faits pardonnables.

Ça commence dans nos relations intimes, ça continue dans nos relations familiales et sociales, ça se normalise dans les relations publiques. Il ne s’agit pas juste de violence, il s’agit de la négation ultime de l’autre. Le code pénal français et international prévoit la condamnation de toute une série d’actes qui graduellement visent à « nier chez l’autre la dignité de la personne humaine » : actes de barbarie, torture, crime contre l’humanité, crime de génocide. Forcer quelqu’un à se laisser toucher sans prendre en compte le fait qu’il n’y consent pas est un délit de harcèlement puni par l’article 222-33 du code pénal, voire un délit de viol redéfini par la loi Schiappa de 2018. Assister avec indifférence à la souffrance d’un être qu’on maltraite ou qui risque de mourir devant nous est un délit de non-assistance à personne en danger puni par l’article 223-6 du code pénal. Chacune de nos réactions, même infime, dans ces situations est une résistance au jeu de massacre. Beaucoup de spectateurs impuissants depuis leur balcon ont réagit partout dans le monde aux violences policières pendant le confinement. Pris dans des règles contradictoires, ils n’ont pas forcément pu sauver des vies, ni éviter la boucherie, mais ils ont témoigné de leur refus du jeu de massacre.

Ces témoignages sont une des formes de l’auto-défense. Certains corps sont des proies, représentées par le pouvoir dominant comme « des menaces » : qu’il s’agisse de femmes, de jeunes de banlieues, de noirs, de Kurdes, d’enfants lépreux, d’homosexuels, de pauvres… Contre ces corps minoritaires, tout acte devient peu à peu légitimé par le corps majoritaire. La violence se répète jusqu’à enfermer les muscles de la proie dans une paranoïa qui empêche toute possibilité de se défendre : » ça doit être moi, j’ai pas fait ce qui fallait », « Qu’est-ce qui peut m’arriver demain ? ». La violence se répète jusqu’à annuler toute sensibilité chez celui qui frappe.

Les techniques du jeu de massacre sont les préférées des machines totalitaires. Dans le rapport rendu à l’Assemblée nationale en 2016 par la mission d’information sur les moyens de Daesch, on peut lire :

« La force du processus réside dans la confusion permanente du réel et du fantasme, entretenue par le fonctionnement même des réseaux sociaux qui maintiennent les individus dans l’illusion d’un échange avec autrui alors qu’ils s’enferment en réalité dans une logique d’autoréférence. Dans son enquête sur le recrutement de Daech par les réseaux sociaux, un journaliste se constitue un faux profil et se laisse guider par les algorithmes qui lui proposent des contenus au vu des publications précédentes. Après quelques jours, il finit par se demander si le monde « extrêmiste que lui a fabriqué Facebook est un monde de fantasme ou en prise avec le monde réel, celui des vrais djihadistes, qui combattent sur le terrain ». À force de voir des contenus similaires, quand bien même ils le révulsent initialement en raison de leur violence, le lecteur s’habitue et se désensibilise. Nous pouvons confirmer cette déshumanisation, en soulignant que le processus conduit à une désensibilisation progressive à l’empathie pour autrui, jusqu’à la négation du prochain, ce qui permet de le traiter comme un animal ou une chose. L’usage de l’hyper-violence relève de cette logique : il ne faut pas l’interpréter comme une surenchère par rapport à la violence prônée par d’autres groupes terroristes. Il s’agit surtout d’un processus assumé de déshumanisation : on exécute comme on détruit un objet, sans sentiment et sans considération. Ce fantasme d’une liberté absolue et totale contribue vraisemblablement à l’attractivité du mouvement.«

Changer la fin avec rage

À la fin de l’histoire, l’homme qui avait connu la douceur de la soie reprend sa petite place dans son petit monde distancié. Quelque-chose l’a traversé durant plusieurs années. Quelque-chose qui part de la peau, jusque vers la nuque. Ça ressemble à un frisson ou une présence qui saisit. Ça fait du bien et du mal à la fois. Les jours de vent, il descend jusqu’au lac et le regarde longuement, parce qu’il lui semble voir dessiné sur l’eau, ce que fut sa vie. Il ne fait rien de plus. Rien ne sort en dehors de lui que les mots de son voyage. Alors seulement, quand il raconte, il se rappelle ce que ça fait d’exister.

Cette fin-là ne me convient pas vraiment. Alors je change.

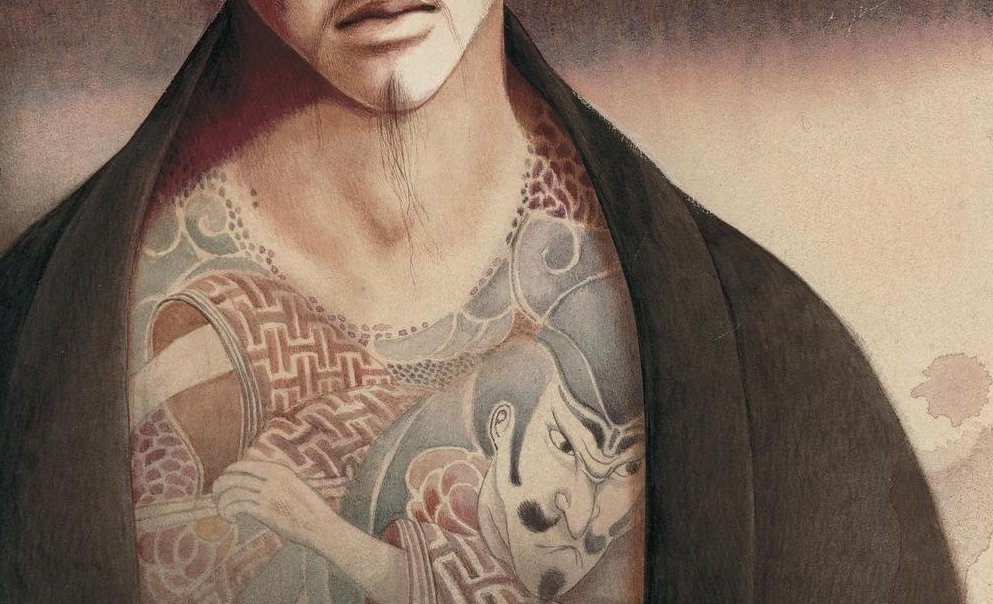

À la fin de l’histoire, le corps de l’homme s’est épaissi. Ses muscles ont mûri dans le voyage, à force de marche, de cheval, de train. Rudoyé aussi, il a dû se battre, se sauver, se défendre. Et sur ses membres, des empreintes : blessures et baisers. Sa peau est sa mémoire et se montre à qui a la chance de le regarder nu, à qui le serre fort dans ses bras. Il porte souvent un kimono léger. Sa présence est digne, libre de ses mouvements, prête au contact. On sent dans sa retenue que le cœur est plus épais aussi. Il est devenu sensible, éduqué à la sensualité et agile avec un sabre.

Certains disent qu’il est sorti du jeu, à cause d’une caresse, et qu’il a développé depuis une rage telle, que le monde autour de lui a changé de même.

Notre dystopie cybernétique n’est pas écrite, « no Fate« , alors changeons la fin.

Aiguisons nos rages par nos baisers et refusons le jeu du massacre.

Caroline Darroux, 2 juin 2020

Pour se sensibiliser

-Les articles d’ODIL:

SOUFFLES DES CONFINS poésie politique et sensuelle du monde en confinement par la négresse à cheval

A TOI QUE J’AI VU SE FAIRE EMBARQUER DEPUIS MA FENETRE

RENCONTRE AVEC PETIT JEAN et sa lutte pour faire reconnaître les violences d’état contre les Street Medic dans les manifestations

FIGURES nos documentaires attentionnés sur la persistance de l’esprit de lutte dans le bassin minier, sur l’envie de faire monde commun dans le Morvan, sur des personnes qui nous touchent.

-Le site: Urgence notre police assassine

-Le petit guide juridique ou comment filmer les violences policières sur le média Paris-luttes

–Le travail de la philosophe Elsa Dorlin sur l’autodéfense et la politique de la rage sur le média Lundi matin

Crédits

Récit inaugural librement inspiré du roman Soie, d’Alessandro Baricco, illustré par Rebecca Dautremer aux éditions Tishina.

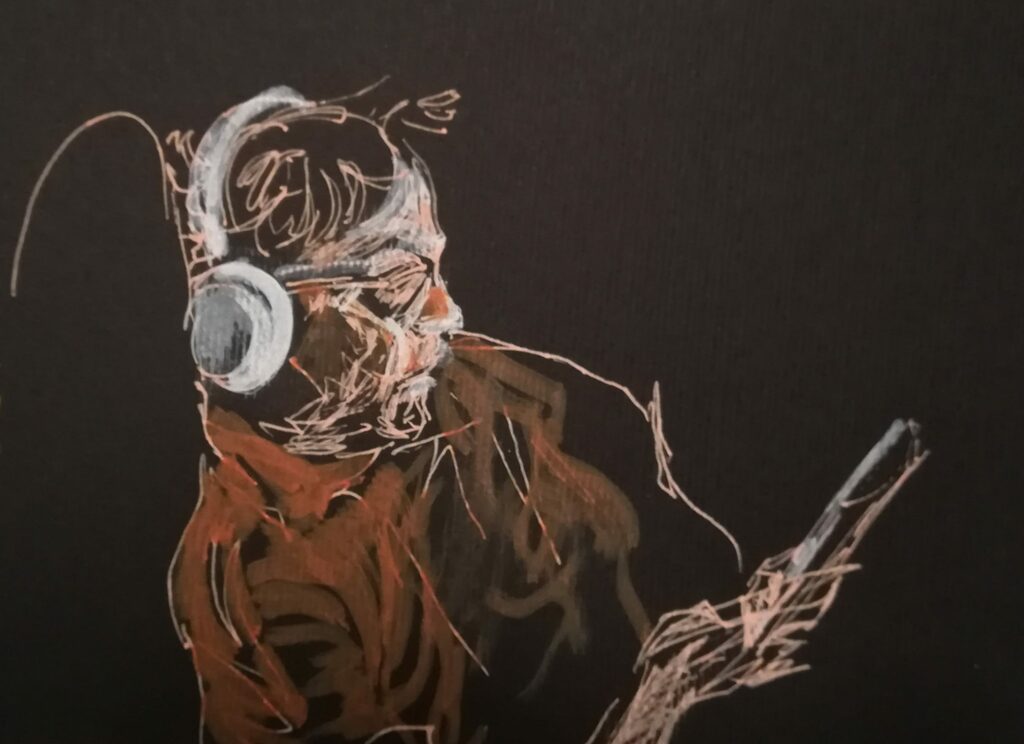

Dessins de l’homme insensibilisé du début, croquis amoureux et buste tatoué de Rebecca Dautremer, extraits du même livre.

Photo « J’ai faim » de Joel Saget.

Dessins d’Arjan Kok.

Photo « Béziers » Sylvain Thomas

Photo de couverture: robot policier à Dubai.