On avait besoin d’ouvrir un peu nos perspectives pour 2021. Alors ODIL explore, en ce début d’année, la leçon d’optimisme d’Anna Tsing. Une pensée toute en analogies entre les amours ambiguës des champignons sauvages, les stratégies de liberté de réfugiés et de travailleurs précaires en Orégon et les mutations du capitalisme. Sa réflexion est comme une gorgone qui se déploie dans tous les sens et qui peut sidérer ceux qui la regardent en face. Alors on va y aller en douceur, on commence par vous inviter à une fête un peu grunge au milieu des ruines, avec des rencontres étonnantes. C’est une entrée en matière, une introduction poétique à son livre.

Au milieu des ruines

Gravure de Chelsea Mortenson, extrait de l’album « Dans la forêt rouge », gravures Tchernobyl.

Mon nez pisse le sang, ma lèvre supérieure aussi, mes dents…

Je suis sonnée, au milieu d’un amas de branches en pieux, enchevêtrées,

au milieu d’un mikado géant de tronc craquelés à l’odeur de sapin.

Reprendre le dessus, je pense à mon grand-père qui s’était fait scalpé par une scie mécanique malveillante et qui avait conduit sa voiture jusqu’à l’hôpital en tenant son scalpe avec l’autre main…

Bon là, c’est pas pire.

Je me relève, j’escalade les pieux, je trouve une prise sur un tronc en hauteur, je m’imagine pouvoir utiliser ce tronc comme passerelle en me propulsant, je saute et me retrouve à califourchon.

Je me croyais plus de détente… mon corps est mal exercé.

De là, j’ai un peu de vision, un paysage de désastre. Ils ont tout coupé, les Douglas de cinquante mètres de haut, puis tout dessouché, ça fait des montagnes de cadavres d’arbres. Laissés à l’abandon. La précieuse valait cinquante mille euros l’hectare, il y a un mois, aujourd’hui, le terrain sera invendable.

Puis la tempête a nettoyé tout le reste, plus rien pour maintenir les arbres moins enracinés du milieu de la plantation.

Chemins bouchés, prés défoncés.

Ici on galère pour tout, pas de boulot, pas de transports, plus d’école, plus de médecin, même la promenade aux champignons est un sport de combat.

Je regarde le mikado forestier et je m’aperçois qu’il trace comme des chemins aériens. De l’un à l’autre, je peux rejoindre l’autre versant de la montagne.

Ne pas tomber, de toute façon maintenant je sais ce que ça fait et puis je n’ai pas le choix.

Un peu gauche je teste mon équilibre, rassembler ses membres pour faire de mes pieds des ventouses, marcher comme un chat.

Je passe d’un tronc à l’autre, je casse les bouts de branches qui m’entravent, je fais amie avec chaque arbre déraciné.

Marcher devient simple, je me sens légère et plus proche que jamais de cette forêt en ruine.

L’une de mes passerelles de fortune me fait survoler les barbelés habituellement infranchissables.

Je grimpe et contourne la souche énorme et déracinée, plus grande que moi, renversée, sa chute a produit un cratère énorme.

Au milieu du chaos, un sol aride, cailloux et aiguilles, mais on peut marcher.

Je distingue çà et là du vert… pas de l’herbe, je m’approche, c’est encore tout petit, ça vient de pousser, avec les premiers rayons du printemps…

Ça alors, c’est de la doucette sauvage, au beau milieu du carnage.

Nous faisons l’expérience ici et maintenant de toutes sortes de ruines. Mais d’un tas de ruines, j’ai fait ma maison. Et les vieilles carcasses des usines à charbon comme les grands hôtels déchiquetés des villes abandonnées sont une réserve de subsistance sans fin pour les affreux que nous sommes… c’est humain de se balader dans les lieux déserts et de mettre dans un sac quelque-chose qu’on veut parce que c’est utile, comestible, ou beau. Puis on l’emporte dans son refuge, sa cabane ou sa modeste toile tendue comme une autre grande poche à humains. Les déserts ne le sont jamais pour tout le monde. Comme les ruines. Nous héritons de forêts en ruine, surexploitées puis devenues improductives, de terres extractées et saturées de métaux lourds, d’un monde du travail en état de précarisation, de femmes et d’hommes rendus fous pour réduire les coûts de production, de villes en déclin dépeuplées par tous ces effondrements. Mais pour certains de nous, pas de ruines à l’horizon, juste une sale habitude. Une tendance à se réjouir des poubelles et à sauter dedans, en mettant à fond le son d’une Résonnance de fin de monde. Sans trop d’état d’âme, la perspective d’une amélioration nous semble un ballon gonflé à l’hélium : c’est joli pour les jours de fête mais il va s’envolé ou quelqu’un le crèvera.

Invisibles

Celui qui en déduit que nous avons baissé les bras et que nous sommes résignés, celui-là trouve sans doute quelque repos dans des refuges réservés. Aucun repos, plus d’innocence au milieu des ruines. Nous avons plutôt appris à percer les détails dont plus personne ne s’occupe. Nous n’avons d’autres ressources que ces restes, ni d’autre héritage, alors on se les approprie et on refabrique de la vie à partir de ce qui est mort. Ces ruines ne le sont qu’au regard du capitalisme triomphant qui les a produites. Et avec lui, les affreux jouent au loup. Tantôt c’est lui qui nous cherche pour nous bouffer, nous accumuler dans son grand sac à trucs comme des résidus à presser jusqu’aux os, tantôt c’est nous. Et quand le jeu s’inverse, nous ne sommes pas qu’humains à pouvoir l’attraper.

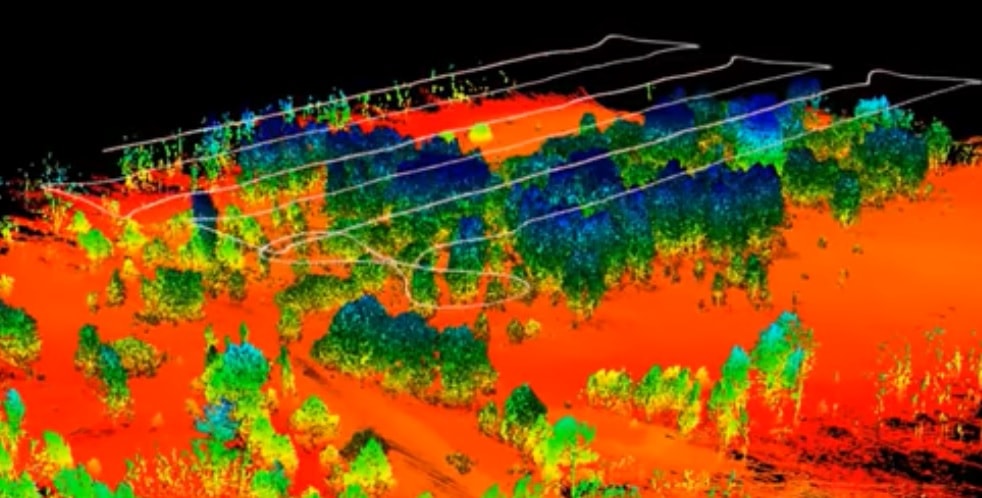

La forêt rouge, image inédite, système LIDAR, Tchernobyl, 2019.

Les déserts ne le sont jamais pour tout le monde. Comme les ruines.

Ce qui persiste à vivre dans les lieux épuisés, défoncés par des dents qui ont déchiqueté le parquet, ces êtres vivants-là sont une possibilité de lendemains multiples, et c’est bien leur compagnie et leur enseignement que nous recherchons. Ils sont les seuls à avoir résisté à l’aliénation : tout a été arraché, trié, déplacé, transformé, normalisé, vendu, utilisé, jeté, détruit. Tout sauf eux. Ils sont champignons curieux, bactéries adaptatives, insectes parasites, plantes sauvages ou vieilles carcasses libertaires. Ils savent comment ne plus être la proie du jeu.

Pour des villes comme Montceau-les-Mines, pour des montagnes comme le Morvan, pour des lieux qui se vivent eux-mêmes comme des ruines, ces êtres sont des alliés. Car l’histoire du déclin n’a aucun intérêt. Elle n’offre aucun reste, aucun excès, aucun amour, aucun rêve, rien qui n’échappe au contrôle du loup capitaliste et à sa mythologie de l’amélioration par le profit. Utopie qui s’est retournée, pour les pauvres, en un cauchemar de déliquescence.

Voir apparaître la doucette sauvage au milieu du chaos, c’est capter la présence invisible dans les ruines. Se nourrir avec confusion et parcimonie dans une fin de monde en train de se refabriquer.

Un peu comme on ramasse les champignons.

On sait qu’il doit y en avoir, tous les signes sont là, toutes les conditions sont rassemblées. Et on connaît les lieux. On ne les voit pas mais ILS sont là. Faut y aller tranquille, avec patiente, pas comme un camionneur. Faudrait pas marcher dessus. Alors on apprend à regarder, plus intensément, on s’allonge même parfois pour détecter les protubérances des feuilles, au ras du sol. A tel point qu’on a des hallucinations, on en voit là où il n’y en a pas. On s’approche et on est déçu. Puis on est triste de tout ce temps passé pour rien, on part bredouille, le ventre vide, pauvre. Et c’est toujours là, quand on a perdu l’espoir, qu’il apparaît. Si t’es trop dans ton petit monde, tu le loupes et tant pis pour toi, ça sera trop tard demain, il ne sera plus prêt à être digéré.

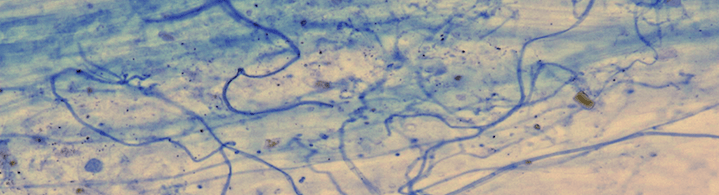

Mais si tu gardes un peu d’attention sur le dehors, dans ta peine, alors tu le vois. Tu te baisses et tu en vois d’autres autour. Pourtant tu étais passé là tout à l’heure, mais tu n’étais pas en état de faire la place au champignon. Le champignon t’avait vu, lui. Et il avait un plaisir soucieux dans tes passages. Il sait que tu es synonyme d’un arrachement pour lui, d’une rupture, il se cache, mais il est confiant. Il s’est élancé au dehors, non pas comme un être désespéré mais bien comme un amoureux qui déborde de lui-même et contamine l’air et l’autre de ses sécrétions infimes. Un corps en désir d’être touché, mangé, digéré, contaminé. Il est confiant de n’être que la part émergée de son existence, prolongé dans le sol, sous tes pieds-mêmes, sous toute cette forêt, chevelu immense entremêlé en fourreau autour des racines et des pierres, ses amant.e.s qui le constituent. Elles-ils ont ouvert, un jour, leurs tissus pour lui. Et un brin de leurs vies réciproques s’est entre-insinué en eux, invisible à l’œil nu. Ils s’entre-protègent et s’alimentent réciproquement. Le champignon enseigne à celui qui le touche comment le laisser repousser, en transportant ses spores là où d’autres viendront le trouver, pour former un nouveau mycélium. Pour que disparaissent les triturations angoissantes du manque qui est la condition généralisée de nos existences dans les ruines. Le champignon apprivoise nos gestes, debout, penché, baissé, en appui en avant ou suspendu de suspens. Il nous fait danser dans la forêt, par une sorte d’affection, de contamination attachante. On apprend à vivre avec lui dans un début de monde refabriqué sur les restes de l’ancien. Des futurs comme autant de cheveux de méduses dans le sol forestier. Des mondes à venir, construits par des survivants déterminés à vivre ensemble, sans plus laisser aucune prise à la possibilité qu’ils puissent se perdre.

Une fois que tu as vécu ça, tu retournes dans ta quête sans résignation et le cœur pénétré par l’envie, parce que tu sais, ILS sont là, si tu ne les vois pas, c’est toi qui n’y es pas.

L’histoire du déclin n’a aucun intérêt. Elle n’offre aucun reste, aucun excès, aucun amour, aucun rêve

Les champignons et les affreux que nous sommes se ressemblent, les pieds dans les restes. Ils se nourrissent de tout ce qui est perdu, les débris d’arbre, les terrains abandonnés, les lieux délabrés, les objets pourris : des larmes, la mort et un peu de lumière. Ça parasite, ça profite et ça s’unit avec d’autres, aussi improbable que cela puisse être. Ça sait que des choses impossibles peuvent arriver et déborder des songes et des fables. Parce que c’est une réalité, que les champignons, au cours de l’histoire sont parvenus à digérer des pierres. Tous fabriquent des trésors dépareillés à partir de ce qui est invisible à la surface des choses. Et ils reforment des familles de cousins sans père ni mère, mais avec des intimités hors normes et des amours déraisonnables. Dans les ruines, ils sont capables, sans le vouloir vraiment, d’assembler leurs vies et d’en faire surgir une épidémie de futurs que personne n’a encore imaginés.

Présence

Un jour, il y a déjà longtemps, que je dansais dans la forêt. A force de regarder les détails, j’y ai fait une drôle de rencontre.

Une vieille fantôme habitait là. J’avais déjà remarqué les épluchures de châtaignes et les coquilles d’œufs. Des endroits où je discernais une cuisine et un lit, mais comme si le dehors avait été mis dedans, ou l’inverse, je ne sais pas. Puis un bric-à-brac de choses étranges et dépareillées. Une vitre cassée et rebouchée avec un morceau de journal. Des chats qui boivent dans de la porcelaine de Limoges. Et cette porte, toujours entre-ouverte sur des courants d’air pour laisser passer le paysage. Je m’entrainais à imiter le cri de la chouette ce jour-là, c’est difficile parce qu’il faut faire de ses deux mains une flûte. On m’avait montré plusieurs fois, mais je suis pas douée, alors souvent je prends une feuille que je coince entre les muscles et les articulations de mes pouces et ça siffle, mais ça ressemble plus à un cri de geai un peu strident et railleur. On dit que le geai cageole, c’est peut-être pour ça qu’elle est venue. Une silhouette sombre qui contraste sur le vert et le brun. Elle avançait en glissant presque, tout doucement avec certitude. Et je n’ai ressenti aucune frayeur, pourtant avec le recul, il y avait de quoi flipper. Mais non, là c’est comme si tout était normal et doux, une douceur nouvelle pour moi. Sa voix rude cageolait de la même manière que mon cri, car les ruines s’entendent aussi dans les voix humaines.

Sans s’asseoir, elle a marmonné vers moi quelque-chose. Je lui ai demandé de répéter parce que je ne comprenais pas bien. J’ai croisé son regard, et je ne me suis pas changée en pierre.

L’invasion mondiale des fourmis ma chère….

Elle raconte tout le temps cette histoire. En toute circonstance. Les fantômes aussi radotent mais seulement les histoires qui peuvent refaire des mondes.

C’est l’histoire de l’invasion mondiale des fourmis. Le rythme lent et récalcitrant des petits insectes qui imperturbablement reviennent chaque printemps par les fentes de la fenêtre. Une invasion méthodique du monde humain par les interstices des portes fermées. Toujours, toujours elles arrivent jusqu’à la boîte à sucre raffiné par des procédés très modernes. Aucun obstacle ne les arrête. J’ai vu des gens enfermer le sucre dans des boîtes hermétiques, cachées dans un frigo, au bout de la cuisine, à l’opposé de la porte d’entrée. Et des fourmis les dégotter quand même.

Elle s’interrompt.

C’est pour ça que la route est utile. Si lisse, si propre. Dit-elle de sa voix espiègle et granuleuse : le meilleur endroit pour renverser la boîte et trier patiemment les morceaux de sucre et les fourmis.

D’autres m’avaient parlé d’elle dans le village et de ses fourmis, elle entravait parfois la circulation des voitures et se plaçait là où son petit corps vieilli pouvait encore produire des ralentissements de masse et du scandale, assise au milieu du pont, ou à quatre pattes au milieu de la nationale.

Ces jours-là, même accroupie, le chauffeur de bus qui s’impatiente entend sa voix de ruines. Mais il ne voit que son dos immobile.

Et elles reviendront les fourmis – soyez-en sûrs. Demain peut-être.

Le chauffeur attend et soupire, s’exaspère. L’homme est pressé de livrer son stock de touristes parisiens à Nice. Mais quelle idée de faire passer cette nationale par ce village arriéré.

Elles sont méticuleuses et patientes.

Elles n’emportent quasiment rien à la fois, car elles sont très petites, mais qu’importe. Elles se sont appropriées la loi du nombre. Leur instinct de bande viendra à bout de n’importe quelle entreprise de digestion. Elles répandent leur salive acide pour marquer leur passage. Par ici la compagnie, on va se le faire, ce sucre, comme ce frigo et comme ce chauffeur, suivez-moi. Elles ne rapportent presque rien vers les œufs à peine éclos des futures récalcitrantes, juste de quoi les familiariser avec l’odeur et le goût du sucre.

Juste de quoi préparer les prochaines invasions.

Elle s’interrompt, de nouveau.

Je lui demande à quoi elle est en train de penser, elle me regarde et projette alors en moi une suite d’images dont il n’existe aucune interprétation correcte. Parce que si on prend au sérieux cette question, il devient impossible d’y répondre quand on est une vieille fantôme.

Dans les ruines de la forêt, derrière chez Hâche

Vous l’avez senti ce truc ? Un point de suspension intérieur. Le tapis roulant de la vie moderne qui se bloque. Le troisième temps de la danse, où le pied est suspendu en l’air par un fil sans matière, et où l’équilibre de deux corps se retient comme une respiration.

C’est elle. C’est Hâche, ma vieille fantôme qui vous contamine.

Nous sommes devenues proches. Elle déplie le temps à l’intérieur de nos carcasses, elle le suspend, elle ouvre du futur par les fêlures de nos caboches. Elle est là. Et nous faisons des puzzles avec les morceaux de vie que nous trouvons encore vibrants sous les gravats.

La nuit s’est faite brutalement sur des existences. Elle libère les voix nocturnes qui nous montrent trop de choses en rêve. Des pierres nous cognent si nous sommes trop faibles dans nos têtes.

Hâche, ma vieille fantôme, est l’une de ces voix, l’une de ces pierres.

Son monde est devenu précaire.

Déblaiement rue de Reims, Le Creusot, 1942.

Une solitude aiguë d’orpheline, mi-enfant mi-esclave. Tout en bas de la hiérarchie locale des humains que plus rien ne protège. Précarité. Du latin precarius, ce qui s’obtient par la prière. Mais depuis que le vieux patriarche s’est étouffé en picolant et que la maqueronne marche sur la tête, quand on est une fille pauvre et orpheline, on n’obtient plus rien par la prière. Dans la bouche, le goût amer du mensonge des lendemains qui chantent. Et dans le ventre, la colère.

Avant, son monde était peuplé d’allers et venues, de cris dans les champs pour encourager les bêtes au travail, de bergers dans les prés qui sifflaient les merles, de poules, de chevaux… les machines et la promesse du paradis industriel ont fait taire en quelques années le paysage et ont vidé massivement le hameau habité.

Pendant ce temps, en gardant le troupeau tout en haut du hameau, Hâche a vu au loin les hommes déplacer les montagnes. Mois après mois, à l’horizon, les crassiers des mines des Télots se formaient sous ses yeux attentifs. Elle pensait aux fourmis en les voyant faire. Quel genre de fourmilière planétaire étaient-ils en train de fabriquer. Quelle place pourrait-elle y prendre… Grâce à sa belle écriture, on lui avait dit qu’elle avait une chance de prendre l’ascenseur, devenir institutrice, participer à l’effort pour gagner la guerre contre la misère des siens. Elle entrevoyait dans le ciel la protection de sa mère, qu’elle avait connue pendant six ans. Elle obéissait aux patriarches car c’est ainsi qu’on lui avait appris, à coups de tric. Comme tous les pauvres du Morvan, elle est partie grimper la montagne sociale ailleurs. Dans la ville industrieuse du Creusot. En 1942, la cité Schneider faisait dans l’artillerie lourde pour armer les Allemands. Elle n’en savait rien Hâche, jusqu’au jour où des bombes ont pulvérisé son monde. Plus de toit ni d’argent, plus d’école même, des gens déboussolés dans les rues et des gravats. Elle est retournée à pieds retrouver, à cinquante kilomètres de là, les dernières ruines habitables pour elle. La solitude et la forêt.

Son corps couvert de plaies, les entrailles retournées, et soumise à la bonne vieille tradition informelle du droit de cuissage sur les orphelines, elle s’est couverte d’ordures. Elle a caché la blancheur de sa peau fine et la pudeur de ses jambes sous une crasse immonde.

Pour elle, la ligne droite du temps, qui aurait dû continuer, s’est rompue.

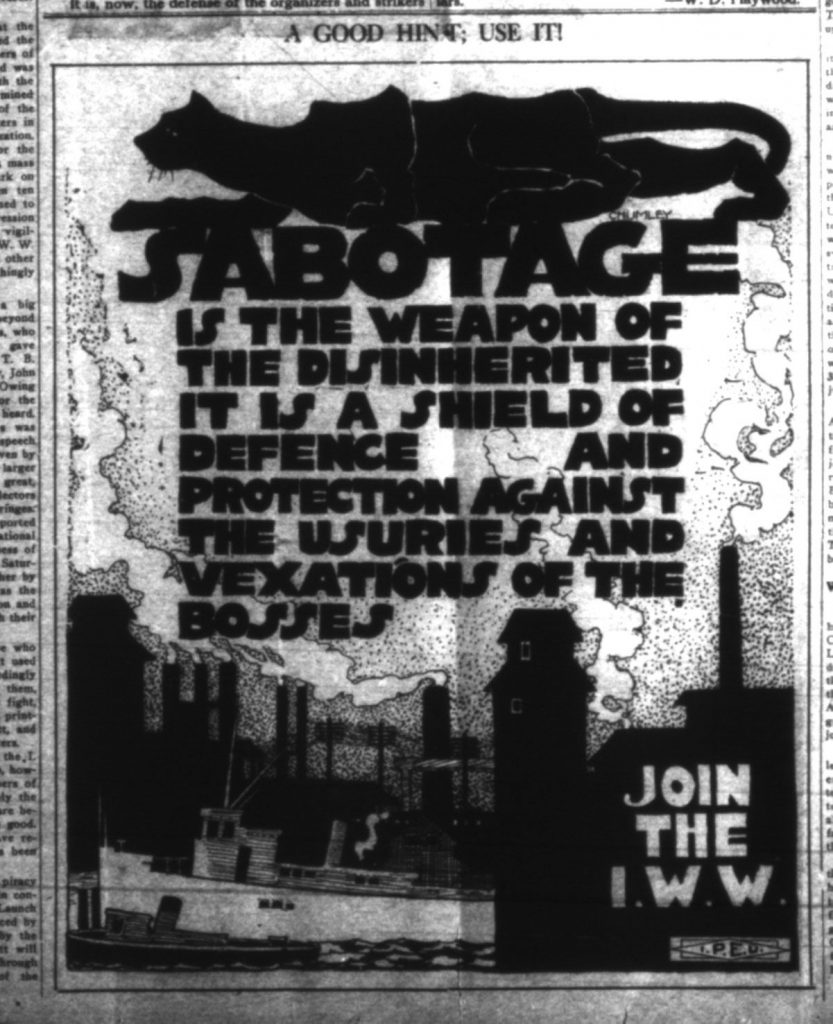

Affiche du syndicat international ouvrier IWW (Industrial Workers of the World), fondé en 1905 aux Etats-Unis.

« LE SABOTAGE EST L’ARME DES DÉSHÉRITÉS. C’EST UN MOYEN DE DÉFENSE ET DE PROTECTION CONTRE LES EXPLOITATIONS ET LES VEXATIONS DES PATRONS »

Le terme sabotage est plus sûrement dérivé du verbe » saboter » qui lui-même vient de » sabot » et éventuellement du picard » chaboter » : » faire du bruit avec des sabots « …

F. Jarrige, » Sabotage, un essai d’archéologie au XIXe siècle », revue T&C, 2020.

Et c’est là qu’elle change l’histoire, Hâche. Cette histoire morbide et toujours pire qu’on lui a assignée pour remplir des estomacs déjà trop gras et des poches indécemment pleines. Cette promesse d’une amélioration collective. Cette histoire-là l’a expulsée. Pas de place pour toi.

Très bien, alors je n’obéis plus à ces conneries et je vais chercher mes alliés ailleurs.

Pour une survivante, toute possibilité de nostalgie est proscrite et l’échec n’est pas une option. Elle a retenu son pas, et laissé déborder son âme. Elle a attiré à elle des chats noirs, des poules rousses, des oiseaux sauvages et un petit péché qui pousse encore devant sa porte. Elle a préféré le feu et la source sous la forêt, plutôt que de dépendre de l’argent pour boire et se chauffer. Elle a élargi chaque brèche de liberté, elle n’a plus répondu qu’au cri de la chouette et elle a réparé son monde, tout en cultivant un goût certain pour les immenses chapeaux fleuris.

Refaire des mondes

Elle parle du bô, des faux chmis, des fous et des châgnes. Ils sont sa possibilité de circuler partout et de survivre. Les pauvres d’ici en avaient repris l’usage au seigneur local à la Révolution. Afin de garder sa tête, il avait donné ses bois aux habitants du hameau, pour qu’ils puissent se chauffer. Un usage commun et une propriété collective dont Hâche était très fière, enfin jusqu’aux années 60. Parce qu’une clause, que personne n’avait vraiment prise au sérieux à l’époque, imposait qu’au minimum quinze habitants devaient se rassembler pour gérer le commun, mais voilà ça fait bien longtemps qu’ici on ne vit plus qu’à trois ou quatre + les fantômes (qui ne comptent pas dans le calcul). Alors comment fait-on pour vivre dans ces endroits où on n’est pas assez nombreux ? Elle élude la question. Elle en est morte de froid, Hâche, de n’avoir pas pu allumer son feu l’hiver 2003. Alors depuis, les chiffres qui gèrent les gens et qui font la loi, elle les maudit.

L’invasion mondiale des fourmis, ma chère… les petites récalcitrantes finiront quoi qu’il advienne par réussir… les nombres sont en réalité de leur côté.

Souche d’arbre coupé envahie de champignons, derrière chez Hâche

Elle se souvient que dans les années 1950, les prés pentus et pas assez fertiles pour l’agriculture moderne n’intéressaient plus personne, les troncs maigres des vieux hêtres n’étaient pas rentables. Alors on les arracha sur conseil de l’état pour planter, en ligne droite, des graines venues de l’autre bout du monde, des pins d’Oregon. Elle n’a pas bien compris au départ pourquoi ses humains de voisins avaient fait cela, mais ça rappelait les montagnes déplacées et en suivant la logique des fourmis, elle demandait à voir. Puis les graines ont poussé en petits arbres frêles qui faisaient peine à voir. Mais les chevreuils se régalaient au printemps avec les jeunes pousses vert-tendres, les gibiers se sont installés massivement et ont tenu compagnie aux quelques troupeaux qui mangeaient encore les prés rescapés de l’opération forestière. Les chasseurs ont remis un peu d’animation. Puis les freluquets mais réguliers « sapins » sont devenus imposants et sombres, branchus, tellement qu’on ne pouvait plus passer dessous.

Ce qui l’inquiète, c’est la lumière qui dure moins longtemps quand on est assises sur le banc de pierre. On a bien perdu deux heures. Et elle ne veut pas de la fée électrique, Hâche, elle n’a pas confiance, ça porte malheur. Les pins d’Amérique vont bientôt pousser à la porte, si ça continue… elle grogne.

Culture de pins d’Orégon (Douglas) et place de dépôt pour l’exploitation du bois, derrière chez Hâche

Le sol s’est tapissé d’aiguilles où rien ne pousse. Hâche a vu arriver des bandes de bûcherons, ces forêts-là devaient être entretenues par les humains, tout comme les anciennes d’ailleurs, il fallait couper les branches pour que les arbres poussent grands et qu’on puisse y circuler. Les machines à couper faisaient un bazar indescriptible. Au début ça l’énervait ce rugissement irrégulier. Finalement, ça la soulage quand « les Ottomans » en coupent de larges bandes, c’est comme ça qu’elle les appelle, elle se sent respirer, elle retrouve des rondeurs moins menaçantes.

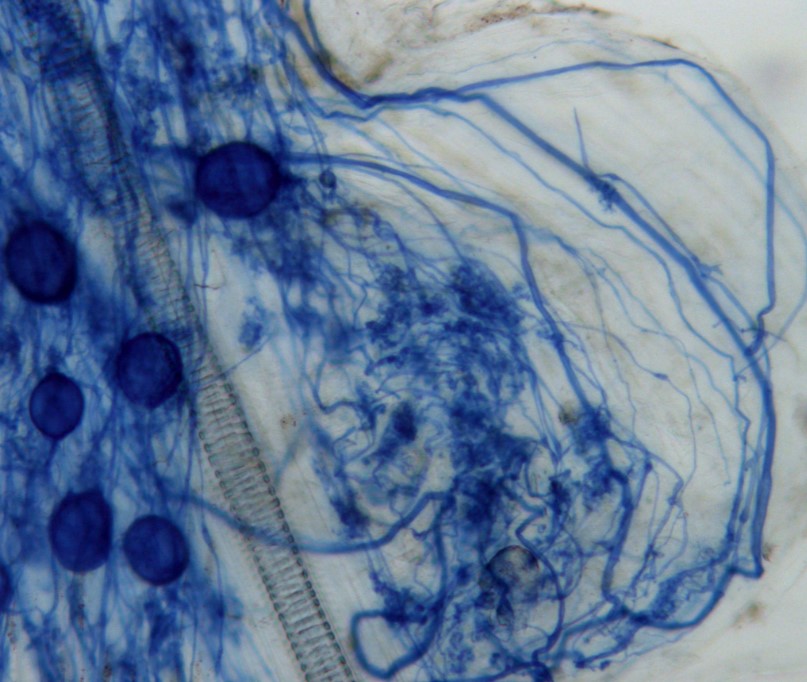

Mycorhize: association biologique entre un champignon et un petit arbre (microscope)

Les branches, ils les laissent par terre sans les utiliser. Elle fait quelques fagots, mais le reste pourrit sur place. Ça fait venir des champignons. Elle en ramasse souvent même si c’est un sport de combat. Ils constituent ses seuls aliments, avec les œufs et les châtaignes. Les vieux chemins, les maisons habitées, les hêtres et les chênes sont devenus en cinquante ans une immense culture rationalisée et dédiée à la production, mise en gestion et en exploitation auprès de sociétés spécialisées qui sous-traitent à des entreprises qui font appel à des petits patrons qui emploient des travailleurs immigrés bon marchés en échange d’un logement.

Alors que la graine venait « des Amériques », le bûcheron est « ottoman » et l’arbre coupé part abriter une famille allemande ou est remâché en papier… et n’en finit pas de se couvrir d’encre et de se changer en bouillie aux quatre coins de l’Europe.

Rencontre improbable des mondes devant les yeux écarquillés de ma vieille Hâche.

C’est là qu’elle a commencé à entrevoir les coopérations chaotiques entre la graine voyageuse, les résidus d’un Etat qui fait son bois de tout feu, la chute de l’empire ottoman, son estomac rassasié et les désirs des champignons.

Cette forêt, ce hameau, ces anciennes cités minières et sidérurgiques sont les ruines dont elle a hérité, et moi après elle. Les ruines sont faites d’anciennes présences, d’anciens usages, de pleins qui se vident puis qu’on a remplis et vidés à nouveau, dans une tentative d’épuisement de ce qui vit dedans. Les ruines sont des poubelles sans moralité, aucune, où se mélangent des matières et des substances, par le hasard des associations. Un cataclysme de bouteilles en plastique, de papiers journaux et de boîtes de conserve qui engloutissent le pot en terre, le tisonnier pour le feu et le pare-joncs autour des poussins. Ruines, restes, déchets, décharge publique qui prend de la place, puis qui finir par remplir la maison. Hâche a finalement condamné une pièce entière pour faire ses réserves. Son trésor.

Le plastique… fantastique, ça se garde sans s’ébrécher, on peut le remplir de ce qu’on veut, et il y en a toujours plus, toujours plus.

Hâche est toujours rêveuse quand elle parle du plastique…

300 litres de plastique, de carton et de verre: héritage de ma vieille fantôme.

Et dans cette économie de la mort, couvent des micro bigs-bangs que les champignons, les vieilles fantômes, les fourmis et les affreux apprennent à suivre.

Parce qu’à la fin de tous les mondes, ma chère, il y a des champignons qui poussent et il y aura des fourmis en quête.

C’est pour ça que nous allons gagner ensemble, avec l’histoire des fourmis. Parce que les fourmis s’en fichent au fond de prendre le sucre, ce qui les poussent à vivre, c’est de le trouver et d’initier les autres à ne pas laisser dompter leurs rêves de liberté de masse.

Et ma vieille fantôme a toujours des yeux brillants de futur avant de me quitter. Elle pose dans ma main une faîne tombée d’un hêtre et une capsule de cannette. Et elle profite de mon attention détournée pour filer. Hâche est le clignotement de la forêt. Elle fait apparaître et disparaître des histoires chaque jour, en déplaçant des objets, en glissant sur le sol recouvert de feuilles, en assemblant les restes des vies d’avant avec celles d’aujourd’hui. Elle refait des mondes plus généreux pour l’arbre, l’orpheline et le saboteur. Des futurs pas vraiment existants encore, des mondes qui clignotent et qui attendent qu’on les ramasse.

Des mondes en puzzle, sans fausse promesse, avec du sang, des ruines, des morts, des poubelles, de l’amour, des désirs, des forêts de vies et de la poésie. Des monde qui surgissent des ruines parce qu’on s’est laissé apprivoisé par un champignon, possédé par une fantôme ou initié par des fourmis. Et que cela nous métamorphose et rend quelque-chose possible.

C’est pour ça que nous allons gagner ensemble, avec l’histoire des fourmis. Parce que les fourmis s’en fichent au fond de prendre le sucre

Chez nous : Hâche et moi

Caroline Darroux, 21 février 2021

Crédits photos: Caroline Darroux

Pour aller plus loin

Podcast Le fond de la classe : « L’effet champignon: la liberté au milieu des ruines«

Podcast Papotages « Champignon: le troisième règne«